LA DECOUVERTE du sommeil paradoxal remonte à 1953. Durant cette phase particulière du sommeil, les muscles sont tous atoniques, exception faite des muscles oculomoteurs, d'où son nom. La présence de mouvements oculaires est de fait constatée pendant le sommeil paradoxal et l'enregistrement de l'activité corticale avec l'électro-encéphalogramme des mouvements oculaires rapporte une activité proche de celle observée durant l'éveil ! De là à penser que ce sommeil paradoxal joue un rôle dans les apprentissages, il n'y a qu'un pas qui a vite été franchi, il y a cinquante ans, d'autant que les bébés humains et animaux ont une proportion plus importante que l'adulte de sommeil paradoxal. De quoi conforter les scientifiques dans l'idée que ce sommeil doit intervenir dans le développement cognitif. Une hypothèse aujourd'hui battue en brèche...

Sommeil lent léger : utile aux apprentissages moteurs inconscients.

Les apprentissages moteurs inconscients du type « tâche du pianiste » consistent à toucher des doigts entre eux suivant une séquence donnée avec la main gauche pour un droitier, ou encore, à toucher différentes touches dans un ordre précis. De jeunes adultes sains se sont vus confier cet apprentissage, soit le matin à 8 heures pour le premier groupe, soit le soir à 20 heures pour le second groupe. On vérifiait 12 heures plus tard (donc après une nuit de sommeil pour le second groupe), ce qui avait été retenu. Il en ressort que ces apprentissages moteurs inconscients sont très améliorés par une nuit de sommeil. Des enregistrements du sommeil ont montré par ailleurs que les adultes qui réussissaient le mieux ces épreuves étaient ceux qui avaient eu le plus de sommeil lent léger.

D'autres expériences portant sur les exercices de poursuite oculaire ont été menées. Elles consistent à demander à des adultes sains de poursuivre des yeux des taches de lumières se déplaçant sur un écran de télévision. Comme l'apprentissage du trajet suivi par les taches se fait de manière inconsciente, on parle aussi d'apprentissage moteur inconscient. Or, dans cette épreuve comme dans la précédente, l'apprentissage s'est révélé d'autant meilleur que la phase de sommeil lent léger était longue.

Chez l'homme, il y a plus de sommeil lent léger durant la première partie de la nuit, alors qu'il y a plus de sommeil paradoxal durant la seconde partie de la nuit. On a donc comparé ce qui se passait en cas d'apprentissage avant la première partie de la nuit et en cas d'apprentissage avant la seconde partie de la nuit. Pour les taches motrices inconscientes, les meilleurs résultats ont été obtenus chez les personnes ayant pu dormir en première partie de la nuit, confirmant l'idée que le sommeil lent léger est le plus important pour ce type d'apprentissage. Des tâches d'apprentissage conscient impliquant la mémoire déclarative sont également améliorées par la première partie de la nuit, suggérant ainsi que le sommeil lent exerce un rôle positif sur les apprentissages moteurs inconscients et sur des apprentissages associatifs élaborés. Ce n'est finalement que pour les apprentissages à contenu émotionnel - avec, par exemple, une liste de mots à apprendre, appariés à des émotions désagréables ou agréables et selon le même protocole de séparation de la nuit -, que les meilleurs résultats ont été obtenus chez ceux qui dormaient durant la seconde partie de la nuit.

Des résultats confortés par l'imagerie cérébrale.

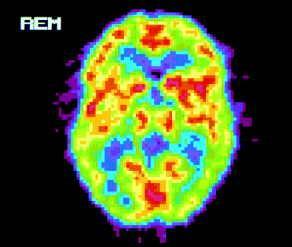

Depuis les années 2000, l'utilisation du pet-scan en même temps que l'EEG a montré que, pendant le sommeil paradoxal, l'amygdale, les aires corticales sensorielles non primaires et le cortex prémoteur sont activés. Or l'amygdale joue un rôle essentiel dans les émotions. Ces résultats renforcent donc l'idée d'une implication importante du sommeil paradoxal dans la gestion des émotions agréables ou désagréables et dans le traitement cognitif relié aux émotions. Durant le sommeil lent léger en revanche, c'est la région de l'hippocampe - région connue pour ses implications dans les processus de mémorisation - qui est activée. « Le recours au pet-scan a aussi montré que l'activité cérébrale durant le sommeil paradoxal est finalement très différente de l'activité pendant l'éveil puisque le cortex préfrontal n'est pas activé », souligne le Dr Salin.

Le recours au pet-scan a enfin révélé qu'après une tâche motrice inconsciente d'apprentissage de saccade oculaire, ces séquences sont rejouées pendant le sommeil paradoxal chez l'homme (travaux de l'équipe belge du Dr Maquet). Les mouvements oculaires observés durant le sommeil paradoxal pourraient donc servir à rejouer les séquences apprises avant l'endormissement et à activer les zones du cortex cérébral impliquées dans cet apprentissage. Cette hypothèse a remis le sommeil paradoxal au goût du jour !

D'après un entretien avec le Dr Paul Salin, Directeur de recherche au CNRS à Lyon.

Les apprentissages sont préservés

Dès les années 1960, l’équipe du Dr Bloch à Orsay a privé des animaux de sommeil paradoxal et observé quelles en étaient les conséquences sur leurs apprentissages. Cette équipe a trouvé que la capacité de l’animal à retenir l’apprentissage, réalisé avant de dormir, était bien diminuée par cette privation sélective de sommeil, mais, fait étrange, que tous les apprentissages n’étaient pas modifiés par cette absence de sommeil paradoxal. Autre fait curieux : chez les adultes qui prenaient des IMAO (antidépresseurs de la première génération) provoquant justement une disparition de sommeil paradoxal, il n’y avait pas non plus de troubles systématiques des apprentissages. De quoi susciter la curiosité des scientifiques, qui ont surtout repris leurs recherches sur ce sujet après 1995.

Pause exceptionnelle de votre newsletter

En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne

[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka

Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »

Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature