LE PROGRAMME était comme à l’accoutumée très riche et passionnant, comprenant un « mixte » des différentes pathologies rencontrées en rhumatologie qu’elles soient mécaniques, inflammatoires ou osseuses.

Parmi les nombreuses présentations (voir encadré), force a été de faire un choix forcément arbitraire. Nous avons voulu ici faire ressortir les éléments qui nous ont paru les plus nouveaux et les plus pratiques.

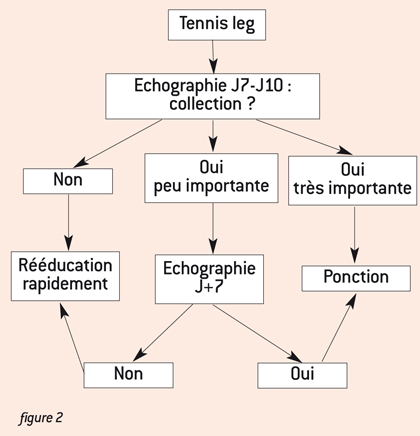

Le tennis leg. Le Dr Sylvie Besch nous a rappelé que le tennis leg était en rapport avec une désinsertion traumatique entre le muscle soléaire et le gastrocnémien médial (figure 1). Cette pathologie touche l’homme de 30 ans à la suite d’un traumatisme indirect en étirement (mouvement combinant une extension du genou et une flexion dorsale de cheville). L’exemple type est celui d’un démarrage brutal à la course. Le patient ressent alors une douleur foudroyante du mollet, responsable d’une simple boiterie ou d’une impotence complète. L’examen clinique trouve des signes évocateurs de lésions tendinomusculaires. L’imagerie repose en premier lieu sur l’échographie qui a toute son importance : confirmation des lésions, recherche et localisation d’une complication (calcification, fibrose, enkystement), guidage du geste de ponction en cas d’hématome, recherche des diagnostics différentiels. Cet examen n’a cependant pas d’intérêt avant le 7e jour, délai pour que l’hématome se forme. Le Dr Besch propose à cet égard un arbre décisionnel (figure 2).

Le tennis leg. Le Dr Sylvie Besch nous a rappelé que le tennis leg était en rapport avec une désinsertion traumatique entre le muscle soléaire et le gastrocnémien médial (figure 1). Cette pathologie touche l’homme de 30 ans à la suite d’un traumatisme indirect en étirement (mouvement combinant une extension du genou et une flexion dorsale de cheville). L’exemple type est celui d’un démarrage brutal à la course. Le patient ressent alors une douleur foudroyante du mollet, responsable d’une simple boiterie ou d’une impotence complète. L’examen clinique trouve des signes évocateurs de lésions tendinomusculaires. L’imagerie repose en premier lieu sur l’échographie qui a toute son importance : confirmation des lésions, recherche et localisation d’une complication (calcification, fibrose, enkystement), guidage du geste de ponction en cas d’hématome, recherche des diagnostics différentiels. Cet examen n’a cependant pas d’intérêt avant le 7e jour, délai pour que l’hématome se forme. Le Dr Besch propose à cet égard un arbre décisionnel (figure 2).

Dans le genou traumatique. Le Dr Guillodo a rappelé l’importance de l’interrogatoire et de l’examen clinique pour le diagnostic des lésions traumatiques aiguës du genou. Ces deux étapes suffisent en effet dans la plupart des cas pour faire le diagnostic sans nécessité d’une imagerie complémentaire.

L’échographie pourrait éventuellement avoir un intérêt pour rechercher un hématome du ligament collatéral médial (LCM). L’IRM est beaucoup moins intéressante que l’examen clinique pour la recherche de lésion du ligament croisé, surtout pour les examinateurs un minimum entraînés. L’IRM a deux intérêts : faire le diagnostic des anses de seau méniscales, qui reste une urgence chirurgicale, mettre en évidence une contusion osseuse. Dans le cadre du genou microtraumatique, l’intérêt de l’imagerie est également très limité. Pour les tendinopathies patellaires (jumper knee), l’échographie recherche des nodules hypoéchogènes sur le tendon. En cas de pathologie méniscale, l’échographie est intéressante pour rechercher des kystes méniscaux et l’IRM pour mettre en évidence des lésions sous-chondrales. Néanmoins, il faut rester prudent quant à l’interprétation de ces lésions et surtout quant aux indications chirurgicales intempestives. Il faut garder à l’esprit qu’après une méniscectomie, même s’il y a une amélioration, le risque de récidive douloureuse est important. Dans la maladie d’Osgood-Schlatter, aucune imagerie n’est nécessaire.

En pratique, l’examen clinique reste primordial. L’échographie a une place importante pour l’examen du LCM, voire des tendons en général. L’IRM n’a d’intérêt que pour le diagnostic des anses de seau et des contusions osseuses.

Les infiltrations de l’épaule sous échographie. Le Dr Etchepare a revu les avantages de réaliser un geste infiltratif de l’épaule sous échographie. En théorie, cela permettrait de mieux positionner l’aiguille par rapport à la zone pathologique et de diminuer la douleur et l’appréhension du patient (figure 3). Cela d’autant que des études ont démontré que, lors d’une injection « en aveugle » (sans contrôle par l’imagerie) de l’articulation glénohumérale, seules 42 % des injections étaient réellement en intra-articulaire. Néanmoins la revue « Cochrane » concluait en 2012 que l’échographie n’apportait aucun avantage au geste en sous-acromial, même si les résultats sur la douleur étaient légèrement en faveur de l’échographie (mais non significatifs). En intra-articulaire, les résultats semblent comparables que les injections soient faites sous échographie ou sous radiographie.

En pratique, il n’y a aujourd’hui aucun consensus. Concernant les infiltrations sous-acromiales, il semble difficile de recommander en première intention un geste sous échographie. En intra-articulaire, le choix entre un geste sous échographie ou sous scopie sera laissé à l’opérateur, en fonction de son expérience.

Intérêt de l’échographie des enthèses en cas de suspicion de SPA. Le Pr d’Agostino nous a rappelé les lésions élémentaires à rechercher lors de l’examen des enthèses en échographie (figure 4). Ce dernier doit être réalisé en mode B (plage hypoéchogène dans le tendon, augmentation de l’épaisseur, enthésophytes, calcifications et érosions) et en power Doppler à la recherche d’un signal inflammatoire à la jonction os/tendon.

L’objectif de la recherche de telles lésions est double : établir le diagnostic puis l’activité du rhumatisme. Concernant l’intérêt diagnostique, seule la présence d’un signal Doppler à la jonction os/tendon s’est révélée être très spécifique de la présence d’une enthésite dans le cadre d’une SPA, même si cela ne fait pas encore consensus. Quant à la mesure de l’activité, là encore, un signal Doppler s’est montré être le seul score le plus sensible au changement. L’échographie des enthèses pourrait donc permettre d’apporter des arguments en faveur du diagnostic d’enthésite dans le cadre d’une SPA, mesurer l’activité du rhumatisme et de suivre l’efficacité du traitement en suivant « l’extinction » du signal Doppler.

Les atteintes vasculaires échographiques de la maladie de Horton se limitent-elle à l’artérite temporale ? Sandrine Jousse-Joulin a rappelé que les critères actuels de la maladie de Horton étaient cliniques (âge > 50 ans, céphalées localisées, diminution des pouls ou induration des artères temporales), biologiques (VS > 50 mm) et histologiques. Néanmoins, plusieurs arguments vont à l’encontre de la réalisation d’une biopsie. C’est un examen invasif, non dénué de complications, chronophage et négatif dans 9 à 44 % des cas. L’échographie, examen non irradiant, peu coûteux, facile, accessible, pourrait donc trouver ici toute sa place. Trois signes échographiques ont ainsi été décrits dans la maladie de Horton : le signe du halo (signal hypoéchogène dans la paroi artérielle qui disparaît sous corticoïdes, figure 5), la sténose artérielle et l’occlusion artérielle. Le signe du halo semble être le plus sensible et le plus spécifique, mais avec des résultats discordants d’une étude à l’autre. Tous ces signes se recherchent et peuvent se retrouver sur les artères temporales, mais aussi sur les artères carotidiennes, les artères axillaires, atteintes dans 10 à 15 % des cas, ou sur les artères fémoropoplitées en cas de claudication à la marche. D’autres artères comme l’aorte sont impossibles à visualiser en échographie et s’exploreront au moyen du scanner thoracique injecté, voire du PET-scan qui aura l’avantage d’offrir une cartographie des atteintes vasculaires inflammatoires. En pratique, l’échographie semble être un examen d’avenir dans le cadre du diagnostic de la maladie de Horton, qui nous permettra probablement d’éviter un certain nombre de biopsies et d’évaluer plusieurs artères dans le même temps. Cela demande néanmoins un petit peu d’entraînement et la connaissance de certaines astuces techniques pour sensibiliser l’examen.

Service de rhumatologie, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris.

Un programme très riche

De nombreux thèmes concernant les pathologies mécaniques, inflammatoires et osseuses ont été abordés lors du 5e Congrès Rhumagerie.

• Les pathologies mécaniques avec le tennis leg ( Dr Sylvie Besch), l’imagerie de la pathologie tendineuse de hanche ( Dr Jérôme Renoux), l’apport de l’imagerie dans le genou traumatique ( Dr Yves Guillodo), les infiltrations de l’épaule sous échographie ( Dr Fabien Etchepare).

• Les pathologies inflammatoires avec « Intérêt de l’échographie des enthèses en cas de suspicion de spondylarthrite ankylosante » ( Pr Maria Antonietta D’Asgostino), les atteintes échographique du Horton ( Dr Sandrine Jousse-Joulin), l’évaluation de la progression structurale radiographique de la polyarthrite ( Pr Valérie Devauchelle), l’intérêt de l’échographique des sacro-iliaques dans les spondylarthrites ( Dr Frédéric Banal), les images pièges en IRM de la main et du poignet ( Drs Violaine Foltz et Frédérique Gandjbakhch)

• Les pathologies osseuses : BMA et micro-architecture osseuse ( Pr Thao Pham).

CCAM technique : des trous dans la raquette des revalorisations

Dr Patrick Gasser (Avenir Spé) : « Mon but n’est pas de m’opposer à mes collègues médecins généralistes »

Congrès de la SNFMI 2024 : la médecine interne à la loupe

La nouvelle convention médicale publiée au Journal officiel, le G à 30 euros le 22 décembre 2024