LES ENDOPROTHÈSES coronaires sont devenues une composante essentielle de toutes les interventions percutanées sur les artères coronaires. Elles ont contribué, de manière très significative, à augmenter la sécurité des interventions, à diminuer le recours à la chirurgie de pontage en urgence et ont un effet favorable sur la resténose.

Les stents à élution, ou stents actifs, ont fait leur apparition en pratique clinique courante. Ils permettent de moduler le processus de cicatrisation endoluminale, et ont eu un impact très marqué sur le processus de resténose. Le risque d’une récidive symptomatique est ainsi passé d’environ 15-20 % avec les stents nus à environ 5-8 % avec les meilleurs stents actifs. Toutefois, le ralentissement du processus de cicatrisation ne se fait pas sans un prix à payer, et le risque de complications thrombotiques tardives (au-delà de trente jours) augmente probablement avec les stents actifs, même s’il reste assez rare. Un traitement antiagrégant plaquettaire double (aspirine et inhibiteur P2Y12) d’une durée de six à douze mois s’impose ainsi, selon les recommandations de la Société européenne de cardiologie.

La thrombose très tardive (› 1 an) est désormais très faible avec les stents dits de deuxième génération. Ils peuvent être implantés chez la majorité des patients traités par stent, et le maintien d’une double antiagrégation au-delà des premiers 6-12 mois n’est probablement pas utile.

La majorité des stents actifs libèrent le principe actif dans la paroi artérielle durant les premières semaines. Certains des modèles comportent également un polymère biodégradable ou résorbable (1). Le stent se transforme ainsi en stent nu après 9 à 12 mois d’évolution. Le phénomène de resténose est rare avec ces dispositifs qui imposent un traitement antiagrégant d’une durée de 6 à 12 mois. Ils peuvent être implantés chez la majorité des patients chez lesquels une endoprothèse coronaire est envisagée. L’expérience clinique est bonne.

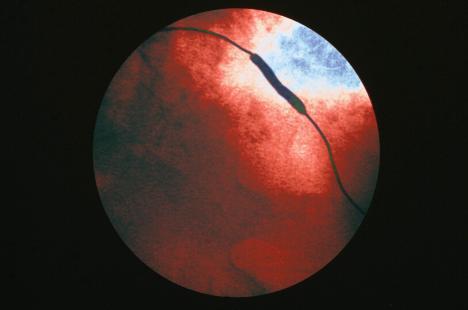

Libération progressive du principe actif.

Le polymère des endoprothèses actives permet la libération progressive du principe actif, ce qui rend compte de son intérêt en termes de prévention de la resténose. Mais il pourrait être associé à un accroissement du risque de complications tardives. Certains modèles de stents actifs sont donc totalement dépourvus de polymère afin de réduire le risque de resténose. Avec ce genre de dispositif, dont les indications sont superposables à celles des stents nus, il sera probablement possible de réduire la durée du traitement antiagrégant à 1 mois, mais l’expérience clinique est encore très limitée études qui évaluent cette approche sont encore en cours.

Enfin, certains stents sont en polymère entièrement résorbable, afin qu’il ne persiste aucun corps étranger dans la paroi artérielle quelques mois après l’intervention. La dissolution de ces endoprothèses est complète en 2 à 3 ans. Les avantages théoriques de cette approche sont nombreux, en particulier un possible impact favorable sur le risque de thrombose tardive, un remodelage positif du segment vasculaire qui n’est pas « fixé » par un stent permanent, et une évaluation possible de la coronaire par coroCT, sans artefacts induits par un stent métallique. L’inconvénient est une moindre visibilité aux rayons X. Cette technique semble actuellement être avant tout destinée aux patients jeunes qui vont parfois nécessiter de multiples autres interventions (2).

* Département Cardiovasculaire, Hôpital de la Tour, Meyrin-Genève.

(1) Urban P. Les stents résorbables. Forum Med Suisse. 2008;8(18-19):341–2.

(2) Morice MC, Urban P, Greene S, Schuler G, Chevalier B. Why Are We Still Using Coronary Bare Metal Stents? J Am Coll Cardiol. 2013 Jan;6(10):1122–3.

Article précédent

Stenting de la carotide : vers une évolution des indications ?

Article suivant

RAC : quelle place pour la TAVI ?

Stimulation, défibrillation, resynchronisation

L’arrivée des appareils IRM compatibles

Syncopes : l’enregistreur sous-cutané longue durée

Stenting de la carotide : vers une évolution des indications ?

Endoprothèses coronaires : du métal nu au polymère entièrement résorbable

RAC : quelle place pour la TAVI ?

Prothèses valvulaires : nouvelles recommandations européennes

AAA : traitement endovasculaire

CCAM technique : des trous dans la raquette des revalorisations

Dr Patrick Gasser (Avenir Spé) : « Mon but n’est pas de m’opposer à mes collègues médecins généralistes »

Congrès de la SNFMI 2024 : la médecine interne à la loupe

La nouvelle convention médicale publiée au Journal officiel, le G à 30 euros le 22 décembre 2024